-食品廃棄物のリサイクルのあり方について-

目次

食品リサイクル法が掲げた目標

食品リサイクル法は、2001(平成13)5月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」1)で、年間100トン以上の食品廃棄物を排出する食品工場や、ホテル、ファーストフード、スーパーマーケット等の大手食品関連事業所に適用されるものです。

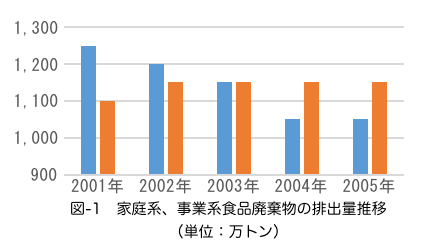

この法律の施行目的は、2001年を起点に、2006(平成18)年までには年間排出量を20%削減させるものでした。法律の施行後5年が経過しても、食品廃棄物の排出削減目標は残念ながら達成されず、その現状に鑑み、2007(平成19)年には、食品リサイクル法の一部改正が行われました2)。図-1には2001〜2005(平成17)年の事業系と家庭系の食品廃棄物量の推移を示しました。

ちなみに、2001年の家庭系食品廃棄物量は1,250万トンで、一方の事業系廃棄物量1,100万トンを大きく上回っていました。法改正に伴う削減は事業系食品廃棄物1,100万トンが対象で、削減目標値-20%は880万トンに相当します。しかしグラフから、事業系食品廃棄物は、2002(平成14)年には前年度よりも若干増え、以後、横ばいで推移していました。家庭系と事業系の食品廃棄物量を合算すると、2001〜2005年までは2.100〜2,350万トンで推移しており、年平均では2,200万トンレベルの食品廃棄物が出ていたことが分かります。

食品廃棄物の定義と発生量の理解

食品廃棄物は図-1で示した通り、事業系と家庭系の2つに分けらます。食品リサイクル法が適用されるのは、前者の事業系食品廃棄物です。具体的には、レストランなどの食べ残し、あるいはスーパーやデパートなどの売れ残り、また食品製造ならびに加工過程などにおいて生じる「くず」を指しています。1千万トンにも及ぶ事業系食品廃棄物を、焼却や廃棄するのは「もったいない」ので、再利用(飼料や肥料など)や再資源化(有機肥料としての堆肥など)の観点から、食品リサイクル法が制定されたと理解しています。

一方、家庭系食品廃棄物の量は、10年前と比べると、今日その量は2016(平成28)年2月29日の日経朝刊に、2014(平成24)年度の「食品ロス」(≒家庭系食品廃棄物量)が、642万トンであったことが紹介されていました。この食品ロス量は、図-1の2005(平成17)年当時の1,050万トンに比べれば、約40%の大幅な減少をしていることが分かります。とは言うものの、この量でも、世界で飢えている人々に向けての食糧援助量の2倍に相当します。加えて、家庭系食品廃棄物については、再利用や再資源化が難しく、大半が焼却処理されているのが実態のようです。

日本の食品廃棄物総量は、1億4,700万人の命を助ける

現在、世界で飢えている人口は、8億5百万人(2014年報告)3)と報告されています。一人の人間が1年間に必要な食糧は、穀物換算値で150㎏と言われます。したがって、2,200万トンの食品廃棄物が、仮にすべて再利用(食すること)が可能であると仮定した場合、約1億4,700万人(=2.2×107トン×1.5×10-1トン/人)を救うことが可能ということになります。

日本における食糧自給率がけっして多くないことは、日本人なら知っています。ちなみに食糧自給率は、カロリーベースで39%、生産ベースでは64%であると紹介されています4) 。私たちは、多くの食糧を輸入に頼っています。経済的な豊かさ故に、不足分を世界から買い入れることで対応しています。

食品リサイクル法に従ったリサイクル率の実態

食品リサイクル法が施行されたのは、冒頭で紹介した通り、今から17年前の2001(平成13)年5月です5)。事業系食品廃棄物の排出量は、食品製造業>外食産業>食品小売業>食品卸売業の事業種順位となっています。そして、リサイクル率が最も高い業種は食品製造業で、80%に達しています。次いでリサイクル率が高い業種は、排出量では最も低い食品卸売業の60%、そして食品小売業が30%、外食産業が16%となっています。なお、業種総体のリサイクル率は50%には達しません(2006(平成18)年現在)。

こうしてみると、食品の加工度が複雑な業種ほど、リサイクル率が低いことが分かります。川下の業種に行くほど、食品が複雑に混ざり合うことから、その分別の難しさも手伝って、リサイクル率が低くなっているものと思われます。

膨大な食品廃棄物量の再資源化率向上は先進国の義務

食品リサイクル法は、事業系食品廃棄物に適用される法律です。しかし、事業系食品廃棄物と家庭系食品廃棄物とを合わせると、年間に約2千万トン以上の食品廃棄物が出ているのは事実です。

ここで、家畜の配合飼料を見てみましょう。配合飼料は、トウモロコシやマイロ(コーリャンの一種)、大麦などの穀類や、大豆油粕やナタネ油粕(大豆やナタネから食用油を絞ったあとのもの)を混合して作られます。日本では年間約2,400万トンの配合飼料が生産されています。このうち豚用のものは590万トンが生産され、利用されています6)。

食品廃棄物の絶対量は、家畜が必要とする配合飼料の量に匹敵するほどです。ちなみに、2006年度における事業系食品廃棄物の飼料化率は、約25%(飼料化量÷事業系食品廃棄物量×100=250万トン÷1,000万トン×100)7)で、農林水産省ではこの比率を高めるために、2006(平成18)年8月に「食品残さ利用飼料の安全性確保のためのガイドライン」を作成し、リサイクル飼料を“エコフィード”と銘打ち、事業化の後押しが進められました。

食品廃棄物リサイクルビジネスの難しさの要因は何か

2007(平成19)年12月、農林水産省と環境省は“エコフィード”の価格等の実態調査を進めています。その結果、“エコフィード”の平均価格は39.2円/㎏で、当時の配合飼料の輸入価格が50〜55円/㎏でしたことから、養豚へのエコフィード導入は現実的との考えが示され、また将来の発展が期待されていました。

こうした事業系食品廃棄物のリサイクル事業に早くから着目し、1997(平成9)年6月に株式会社アグリガイヤシステム(資本金1億8,600万円)が発足しています。同社が本格稼働したのは6年後の2003(平成15)年3月で、食品循環型リサイクル事業を「エコラ・エフ」と銘打ち、事業の急拡大を図っています。2005(平成17)には、農林水産省から償還義務のない補助金として「環づくり交付金」を受けています。同社は、千葉県内に多くの養豚農家を抱えていることから、食品残さの一部を飼料化し、残りは堆肥の原料として、八街市や佐倉市の循環型堆肥センターに持ち込み、処理してもらう手筈となっていたようです。

いずれにしても、本格的に“エコフィード”ビジネスの世界に入り込む寸前の2008(平成20)年5月、施設認可が計画通りに行かないことから、40億円の負債を抱えて倒産してしまいました8)。皮肉にも農林水産省の「食糧・農業・農村白書」2008年度版で、“エコフィード”という言葉が使われたようです。

日本が、膨大な量の食品廃棄物を排出しているのは確かです。課題は家庭系食品廃棄物もそうですが、レストランやファーストフード店など、川下の食品廃棄物の取り扱いの難しさが大きなネックとなっていると考えます。これまで家庭ごみの分別を厳しく進めてきた実績はありますが、食品廃棄物については、再利用を前提とした分別のあり方を実現可能な形で制度化するなどしなければ、食品廃棄物の安全な再利用は極めて難しいと考えます。

食品製造におけるHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point=危害要因分析必須管理点)の考え方を、静脈の世界にどう適用するかが、食品廃棄物のリサイクルのKFS(Key Factor for Success=重要成功要因) であると考えます。

—文献等—

1)「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」https://kotobank.jp/word/%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E6%B3%95-176520

2)「食品リサイクル法関係省令が一部改正されました」http://www.dowa-ecoj.jp/houki/2015/20150901.html

3)「世界の飢餓人口は減少、しかし未だ8億500万人が慢性的に栄養不足」http://www.fao.or.jp/detail/article/1248.html

4)「食糧自給率とは」http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html

5)「食品リサイクル法」http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/06/

6)「養豚をめぐる情勢」http://www.maff.go.jp/j/study/yoton_yokei/yoton_h21_1/pdf/data4.pdf

7)「エコフィード化による食品リサイクルへの取組み」http://www.smtb.jp/others/report/economy/cmtb/pdf/repo0809_3.pdf

8)東京商工リサーチ「倒産速報」http://www.tsr-net.co.jp/news/flash/1195657_1588.html